EU-Länder stimmen für EU-Lieferkettengesetz

Am 15.03.2024 haben die EU-Länder nach langem Ringen doch noch einem Kompromiss zum EU-Lieferkettengesetz (Richtlinie) zugestimmt. Die belgische Ratspräsidentschaft hat den Kompromiss trotz der Enthaltung Deutschlands erreichen können. Dies ist ein großer politischer Erfolg der EU!

Am 15.03.2024 haben die EU-Länder nach langem Ringen doch noch einem Kompromiss zum EU-Lieferkettengesetz (Richtlinie) zugestimmt. Die belgische Ratspräsidentschaft hat den Kompromiss trotz der Enthaltung Deutschlands erreichen können. Dies ist ein großer politischer Erfolg der EU!

Dennoch muss man einschränken, dass die Einigung nur zu einer – im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf von letztem Dezember – massiv abgespeckten Form gefunden werden konnte.

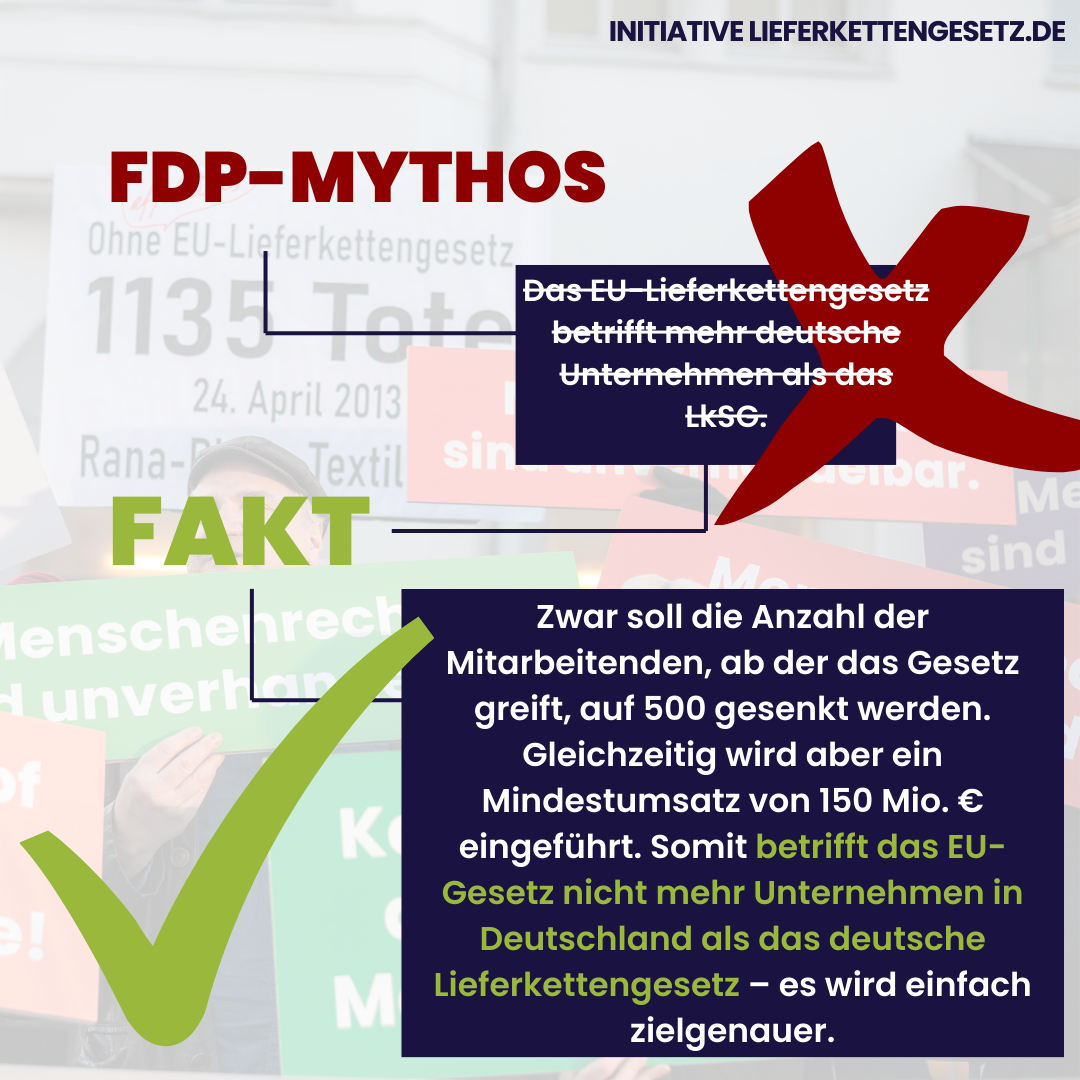

So gilt die Richtlinie für Unternehmen nicht ab 500 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 150 Mio. Euro, sondern nur für wesentlich größere Unternehmen – und dies sogar nur in abgestufter Form:

- zunächst gilt das Gesetz für Unternehmen ab 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 1,5 Mrd. Euro

- nach 4 Jahren betrifft es Unternehmen ab 4.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 900 Mio. Euro

- nach einem weiteren Jahr (also insgesamt 5 Jahren) für Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von 450 Mio. Euro

Gleichwohl gilt im aktuellen Entwurf eine Haftungsregel, nach der Unternehmen bei Verletzung von Menschenrechten in den eigenen Lieferketten vor europäischen Gerichten haftbar gemacht werden können.

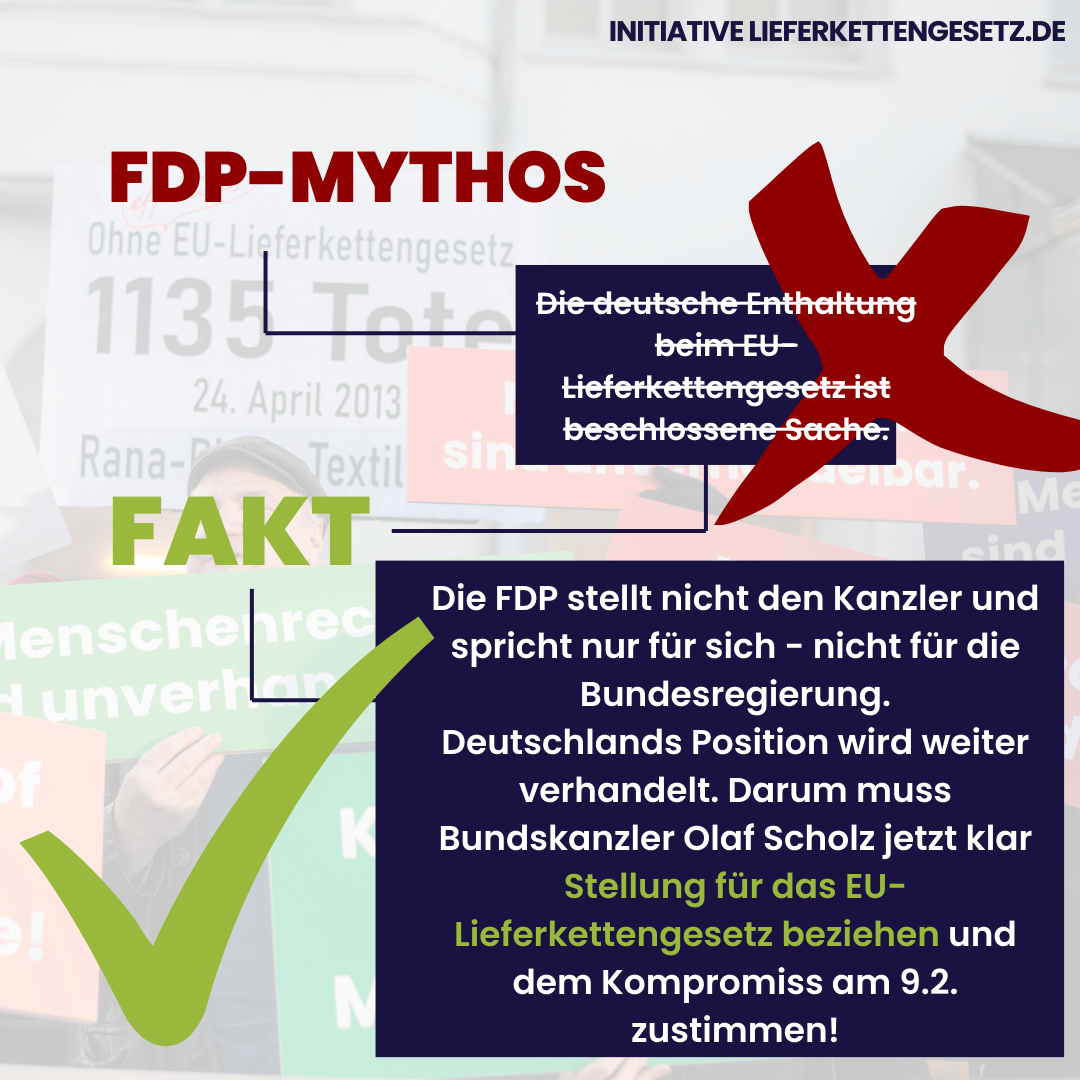

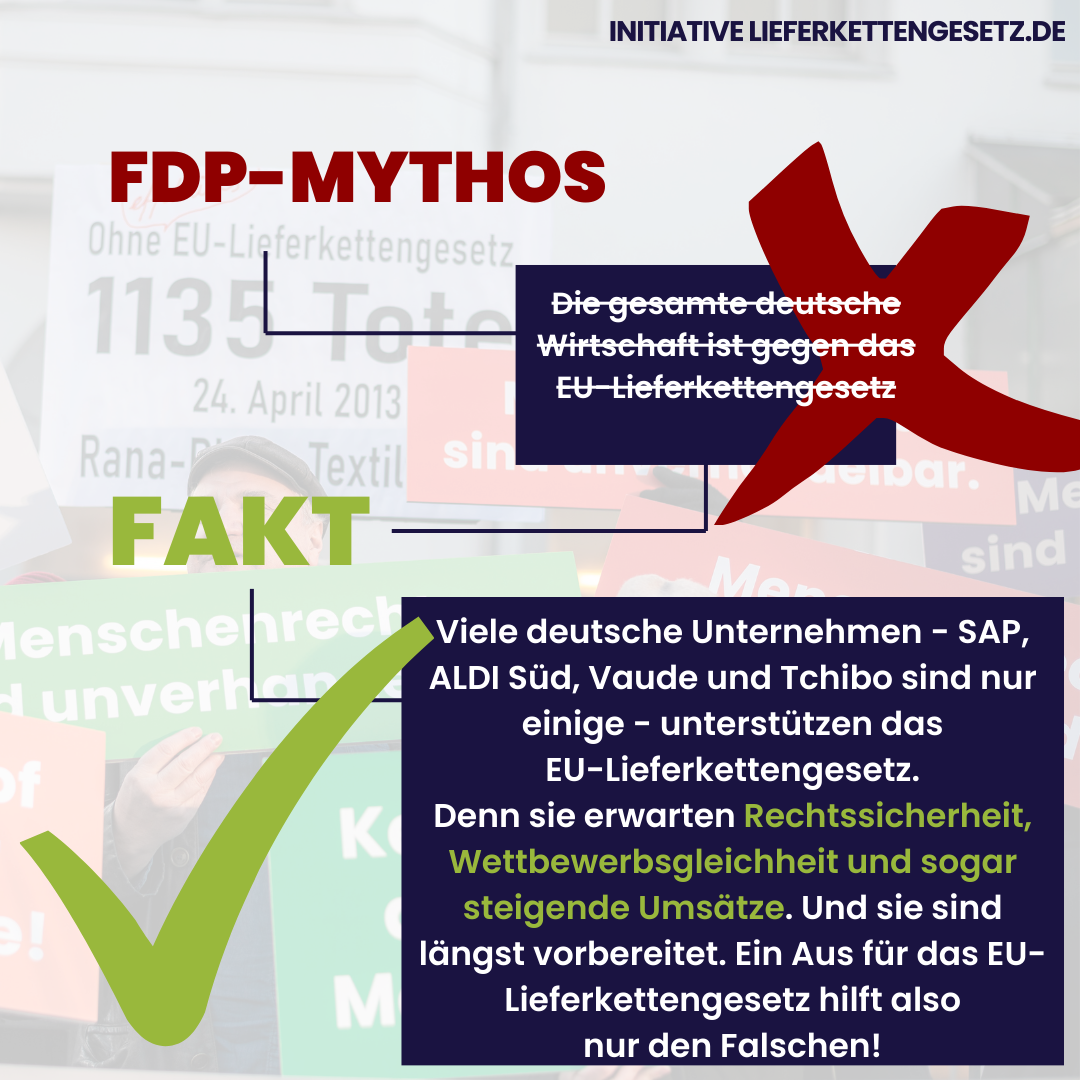

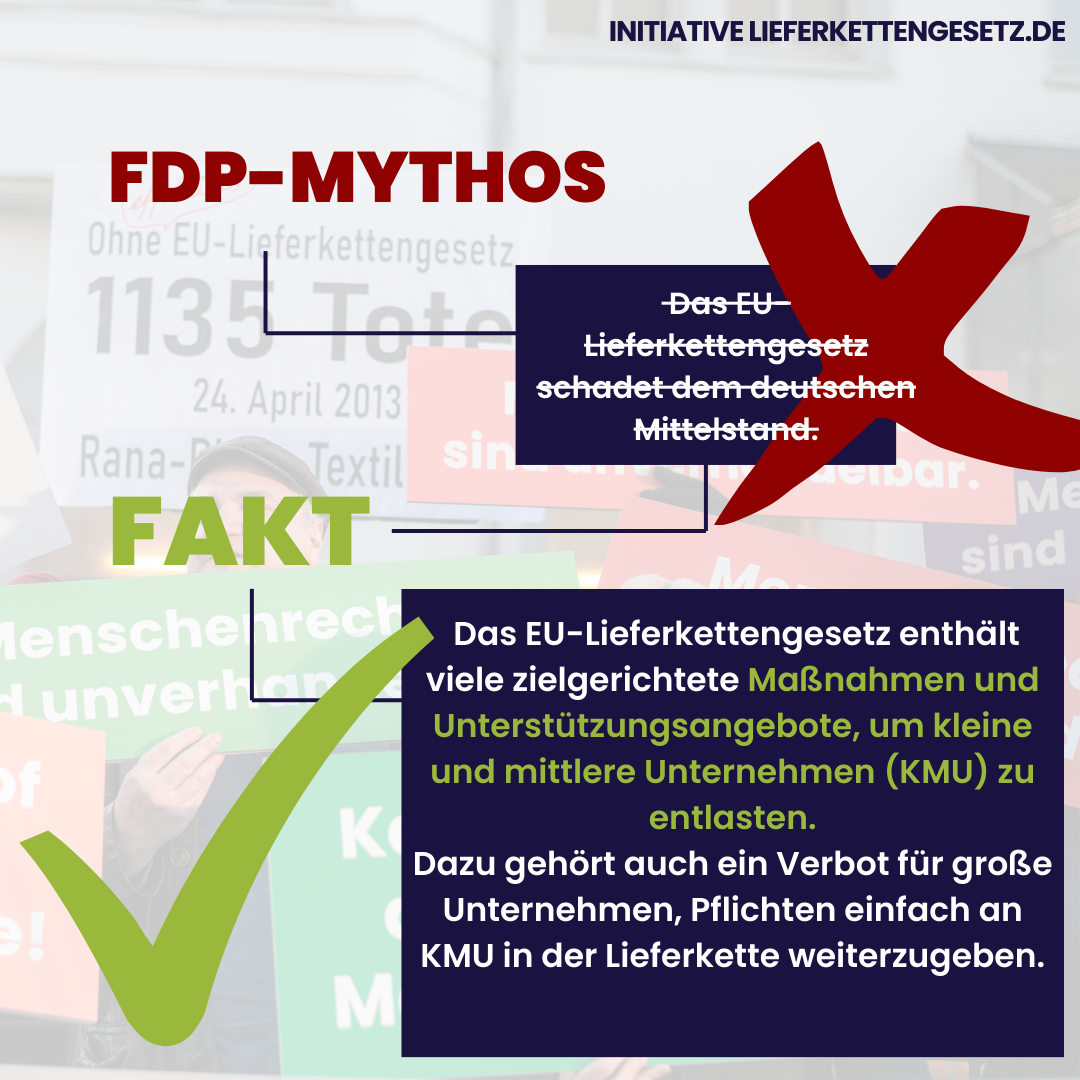

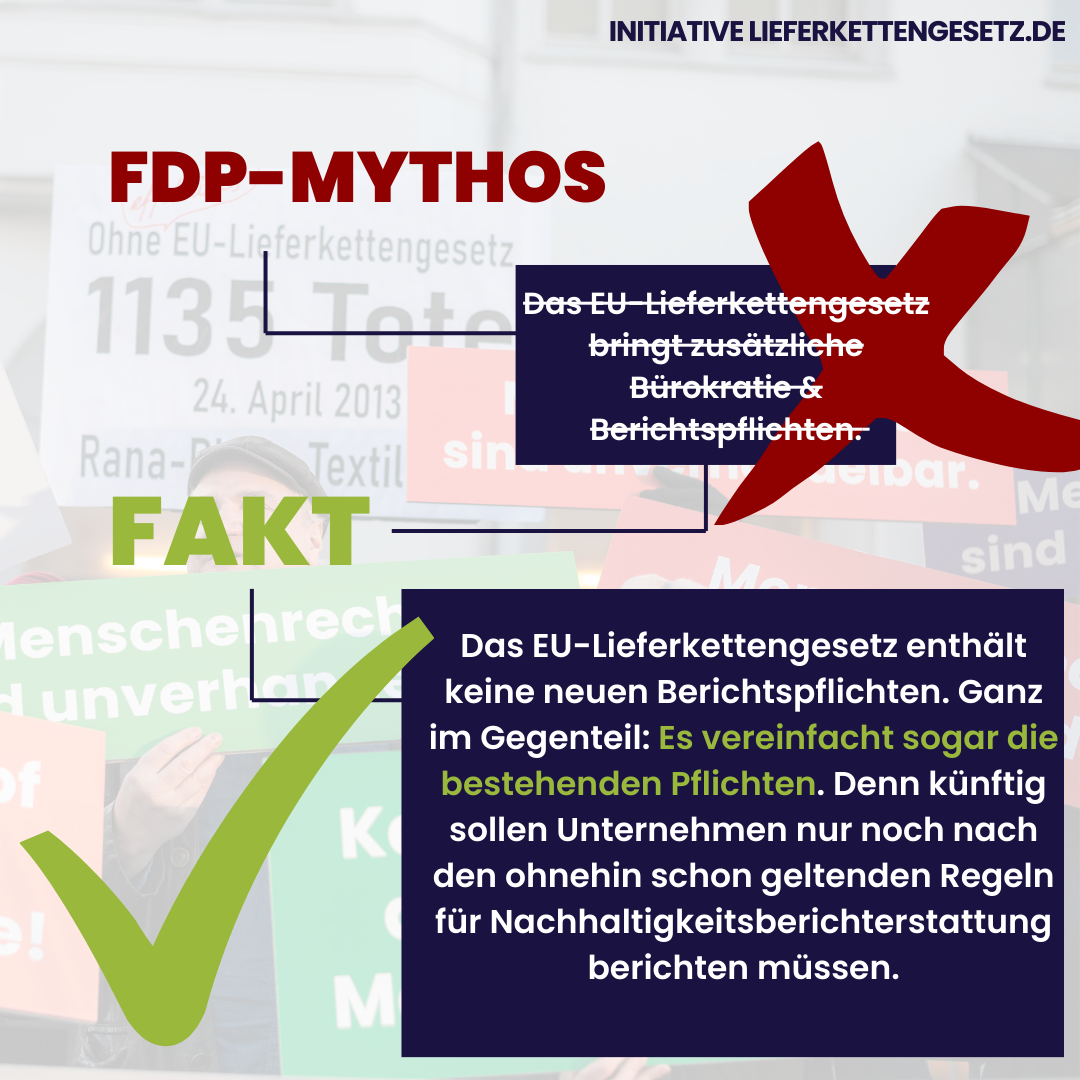

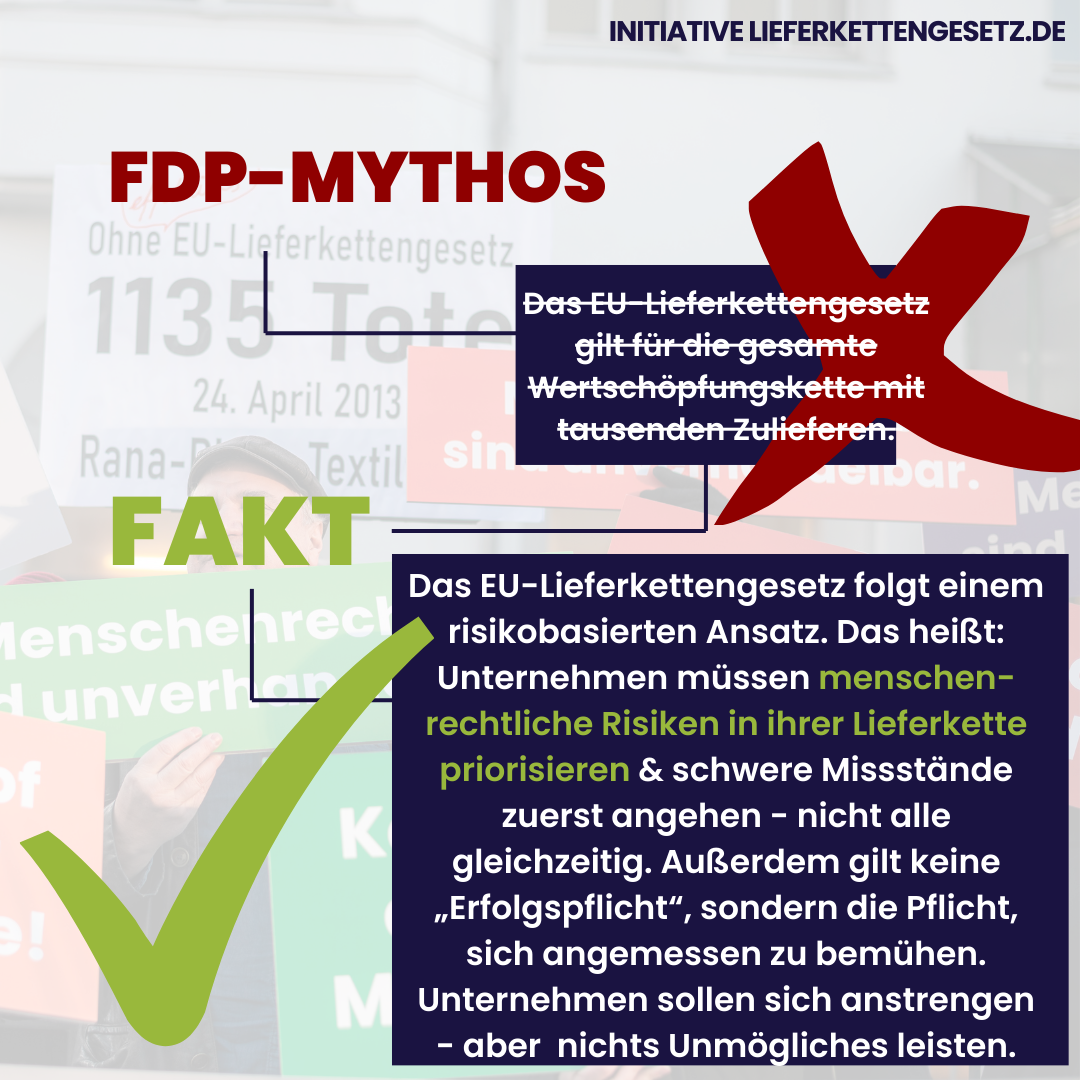

Es bleibt ein großes Rätsel, warum die FDP auch diesem schwachen Entwurf der EU-Richtlinie nicht zustimmen konnte. Denn das Argument der FDP war immer die Warnung vor einer zu hohen Bürokratie für Klein- und Mittelständische Unternehmen. Diese Behauptung war zwar bezogen auf den ursprünglichen Entwurf schon blanker Unsinn; aber bezogen auf den aktuellen Kompromiss-Vorschlag ist der Einwand komplett abwegig. Mit Blick auf Deutschland und die aktuelle Bundesregierung bleibt daher die nüchterne Feststellung, dass die FDP die Vereinbarung des Koalitionsvertrags gebrochen hat, was eigentlich den deutschen Bundeskanzler zum Handeln hätte veranlassen müssen. So kommentiert auch Johanna Kusch von der „Initiative Lieferkettengesetz“, bei der XertifiX auch Mitglied ist:

„Nach dem langen Gezerre ist das Gesetz leider stark abgeschwächt und gilt nur noch für wenige Unternehmen – es ist beschämend, dass die Bundesregierung selbst dieser Version nicht zustimmen konnte. Damit hat die FDP nicht nur SPD und Grüne düpiert, sondern auch gegen die breite Mehrheit der Bevölkerung gehandelt […] Wir sind enttäuscht, dass das Vorhaben so ausgehöhlt wurde. Bundeskanzler Olaf Scholz hätte das verhindern können – wenn er die FDP in die Schranken verwiesen und an dem bereits fertigen Kompromiss festgehalten hätte. Stattdessen hat er sehenden Auges hingenommen, dass etablierte EU-Verfahren ignoriert wurden und Deutschland damit in der EU nicht mehr als verlässlicher Verhandlungspartner gilt.

Das EU-Parlament muss der Richtlinie im April noch zustimmen, was als sehr wahrscheinlich gilt.

Siehe: EU-Staaten einigen sich auf Lieferkettengesetz – Deutschland enthält sich